일이 많으면 시간이 빨리 간다. 바쁜 일 중 하나는 블로그 대대적인 개편이었는데 그 결과를 모두가 눈으로 확인할 수 있게 되어서 기쁘다.

사실 음악을 열심히 듣지 않아 쓸 말 없다고 돌려 말하는거다.

Is This It - The Strokes

친구가 울집에 갑자기 쳐들어와서 블로그 디자인 도와주고 술 먹다가 이 노래를 틀어달라고 한다. 그때 음악의 연대기 이야기를 하고 있던 타이밍이라서 언제나처럼 헛소리를 늘어놨는데 친구가 좋아하길래 옮긴다.

스트록스는 대중에게 매력적으로 다가온 마지막 기타 사운드이다. 먼저 스트록스 이후부터 살펴보자. 기타 소리가 인상적인 노래가 떠오르는가? 라디오 헤드? 신스가 중심이다. 악틱 몽키즈? 매력적이긴 한데 왜인지 애매하다. 린킨파크? 매력적이긴한데 왜일까 그 장르의 기타 사운드를 그대로 답습해서 기타가 크게 들리지 않는다. 뭐 말하자면 끝이 없겠지만 대부분의 경우 스트록스만큼 시대의 아이콘이 아니거나, 기타가 그렇게 두드러지게 들리지 않는다.

스트록스 바로 전 시대인 90년대는 어떨까? 바로 떠오르건 너바나! RATM! Sonic Youth! 90년대 초반을 생각하면 그 리스트가 끝이 없다. 90년대 중반을 넘어가면? 팝과 힙합, RnB의 강세가 두드러지게 드러나게 된다. 브리트니, 푸시캣돌즈, 알리야, 디안젤로, 투팍, 노토리우스 빅. 그 이전 시대에도 모든 차트를 지배하지는 않았지만 90년대 중반에 들어서면서 락, 기타의 사운드는 더이상 대중 음악에 전면에 잘 드러나지 않게 된다. 생각나는 밴드는 벡 정도일까? 그웬 스테파니를 생각해보자. 그웬 스테파티의 히트 앨범이 Tragic Kingdom이 95년에 나왔는데 이때도 이미 팝스러운 느낌이 가득하지만 얼터너티브 밴드로 시작했던 No Doubt의 밴드 사운드는 여전히 느껴진다. 하지만 2004년에 그웬 스테파니가 솔로로 데뷔해서는 크리스티나 아길레라 같은 팝 사운드만이 들릴 뿐이다.

그러면 시대를 풍미한 기타 사운드를 쭉 훑으면? 그 예전 장고 라인하르트부터 시작해서 B.B.King과 그 이후 시절의 재즈 기타, 그리고 이어지는 척 베리와 비틀즈 초기의 락앤롤 기타. 다시 바로 이어지는 핑크플로이드의 사이키델릭 사운드, 동일한 시점의 지미 헨드릭스와 레드 제플린. 섹스 피스톨즈. 70년대로 넘어와서 데이빗 보위, 핑크. 80년대의 프린스, 큐어, 스미스, 토킹 헤즈. 이 리스트는 끝없이 떠들 수 있고 몇시간 동안 각 기타 사운드의 매력을 떠들 수 있다. 하지만 이 시대에 시그니쳐 기타 사운드를 이야기하라고 하면 없지야 않겠지만 잘 생각나지 않는다.

기타 사운드는 더이상 대중에게 매력적인 사운드가 아니다. (내가 블랙미디를 좋아한다고 해서 블랙미디의 시대의 아이콘은 아니지 않은가?)

기타 사운드가 더이상 매력적이지 않다는 문제의식은 2020년대에 더 두드러져 보일 뿐 90년대 후반 많은 음악가들이 고민한 문제였다. 80년대 시작한 강한 비트와 드럼머신, 샘플링 중심의 힙합과 신스 중심의 신스팝과 일렉트로닉 뮤직, 그리고 일렉트로닉 부흥과 이어져서 락 페스티벌을 대체해가는 Rave 문화 속에서 기타 소리는 주인공이 아니다. 그 당시 사람들도 이미 알고 있었다. 더 이상 기타가 대중에게 매력적으로 다가가지 않겠구나.

그리고 스트록스가 등장했다. 그냥 반복되는 기타와 다른 악기들의 사운드가 전부이다. 멋진 솔로도 아니고 아주 특이한 기타톤도 아니다. 그냥 개러지스러운 기타다(물론 믹싱 측면에서 바라보면 매우 신기하지만 그건 논외로). 바로 전 시절 기타의 아이콘이 RATM의 톰 모렐로의 괴물 같은 이펙트 조작을 생각해보면 그 대비가 두드러진다.

사라져가는 기타 사운드의 부활. 그리고 그 부활이 새로운 부흥의 시작이 아니라 정말 마지막 숨결이었던 것이다. 마지막 시그니쳐 기타 사운드가 이렇게 단순한 사운드라고 생각하면 참 어처구니 없다. (기타 사운드는 다시 부흥할 것이다)

Ask Me Anything - The Strokes

친구가 1집만 좋아한다길래 ‘이것도 먹어보라고’ 2, 3집을 틀어주다가 이 노래를 내가 제일 좋아한다는 사실을 알게됐다.

Everybody’s Talkin’ - Harry Nilsson

미드나잇 카우보이에 오프닝부터 나오는 노래이다. 가사를 유심히 듣지는 않았었는데 요즘 이 노래의 가사가 큰 감동을 느낀다. 보고 싶은대로 보이고 듣고 싶은대로 들리다보다. 정말 오랜만에 미드나잇 카우보이를 보려고 하는데 넷플릭스에도 와챠에도 없다,,,

Everybody's talkin' at me

I don't hear a word they're sayin'

Only the echoes of my mind

People stoppin', starin'

I can't see their faces

Only the shadows of their eyes

I'm goin' where the sun keeps shinin'

Through the pourin' rain

Goin' where the weather suits my clothes

Bankin' off of the northeast winds

Sailin' on a summer breeze

And Skippin' over the ocean like a stone

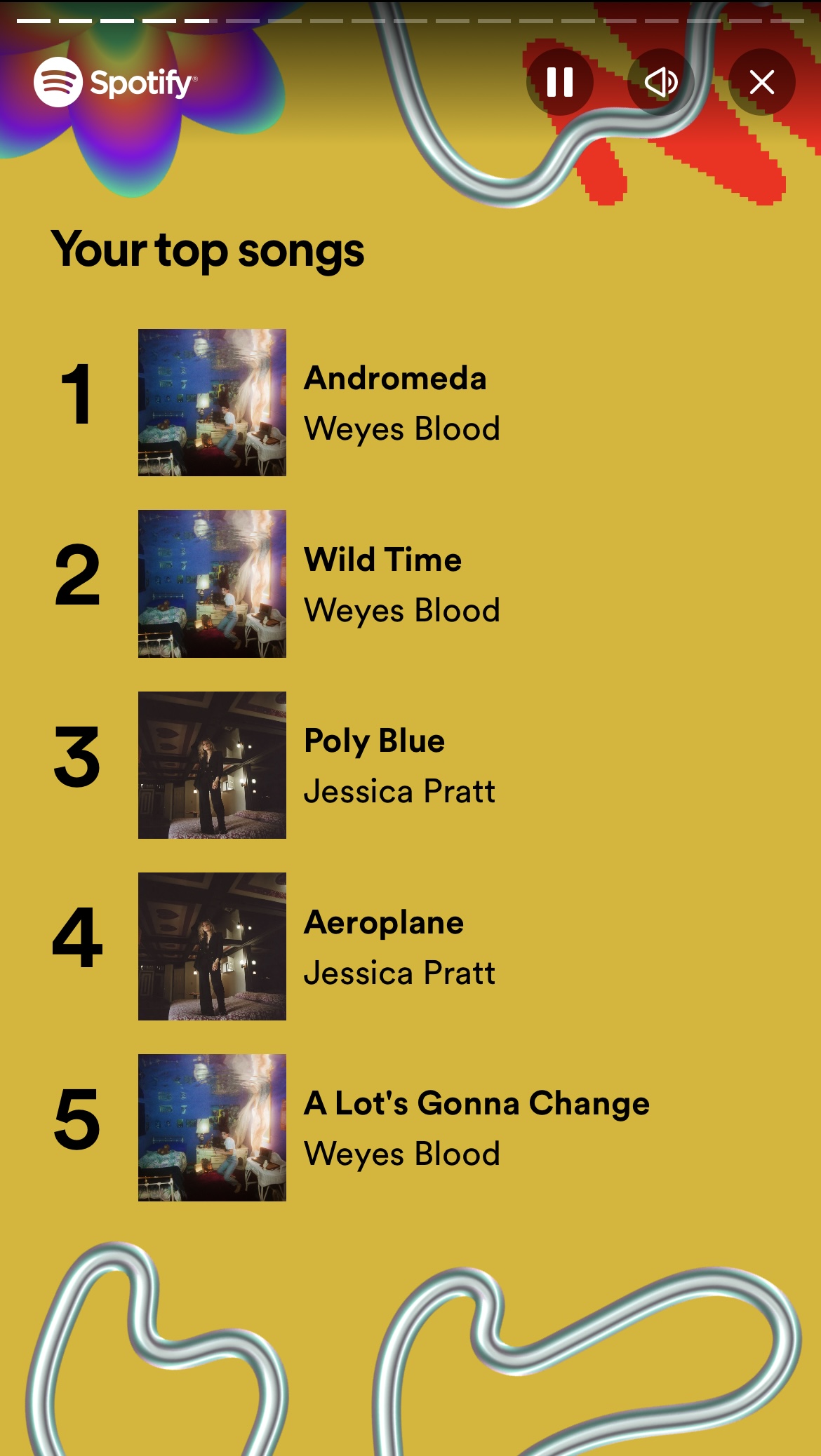

Andromeda - Weyes Blood

Wild Times - Weyes Blood

Poly Blue - Jessica Pratt

Aeroplane - Jessica Pratt

A Lot’s Gonna Change - Weyes Blood

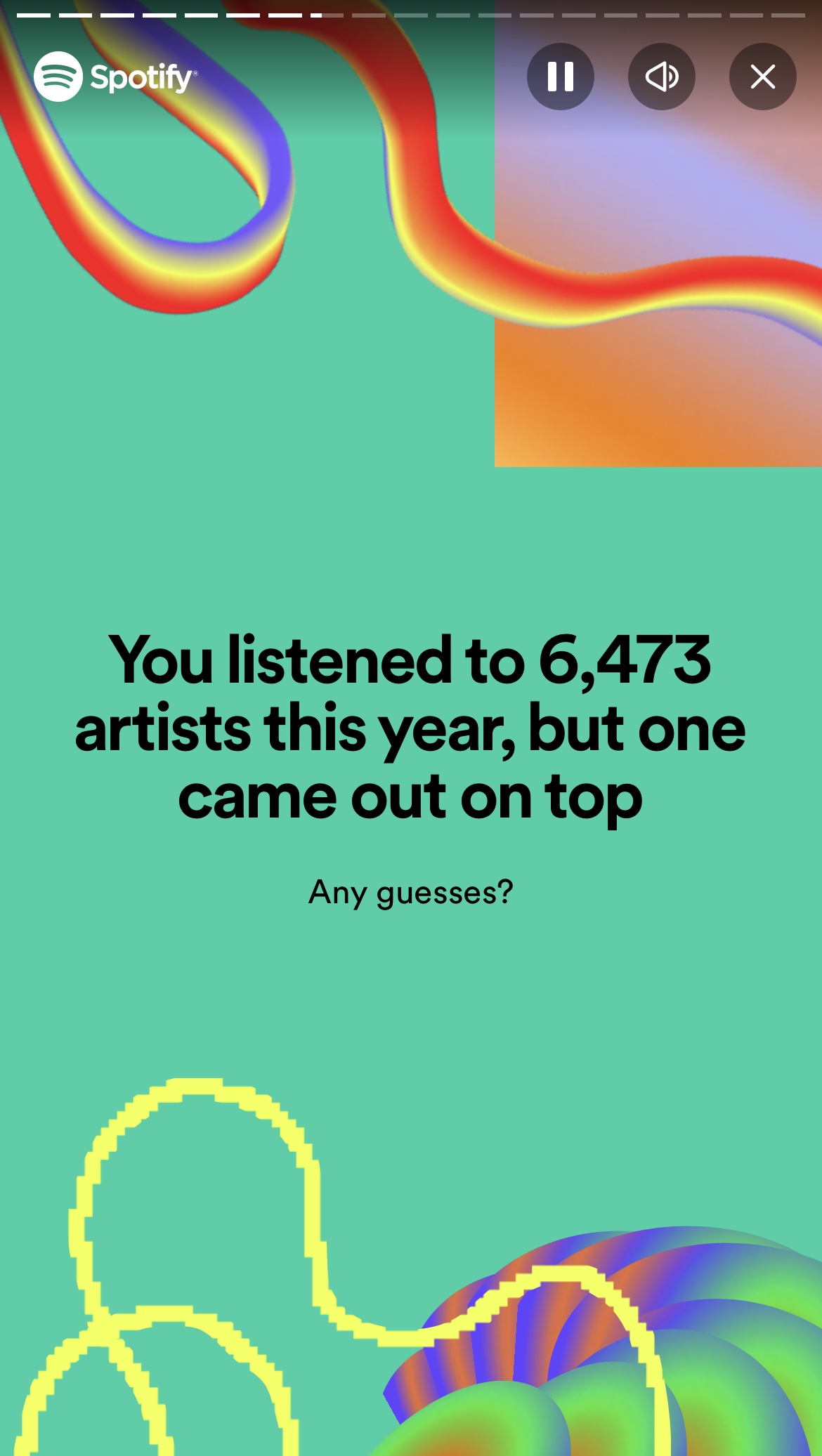

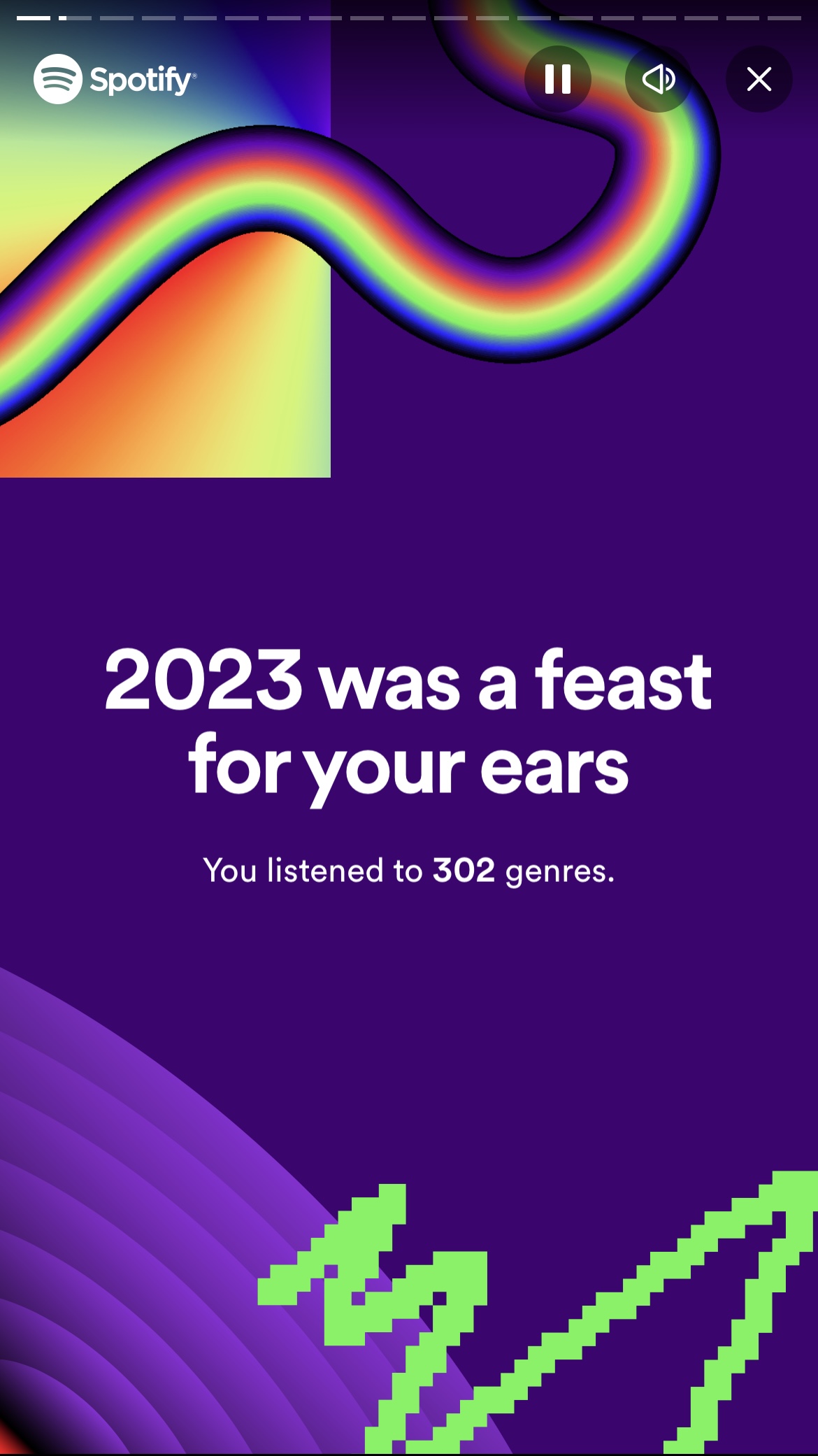

모두가 스포티파이 2023 결산을 이야기하니까 나도 옮겨보면 아래와 같다.

104일 연속으로 음악을 틀어놨다고 하는데,,, 많긴 많다.

6473 아티스트? 302개의 장르? 당장 아는 아티스트 대라고 하면 100명도 못 말할 듯,,,

난 버클리 감성이란다. 가본 적이 없어서 ㅋ. 당장 내 입장에서 버클리하면 인터넷이 탄생한 UC 버클리 밖에 생각 안 난다.

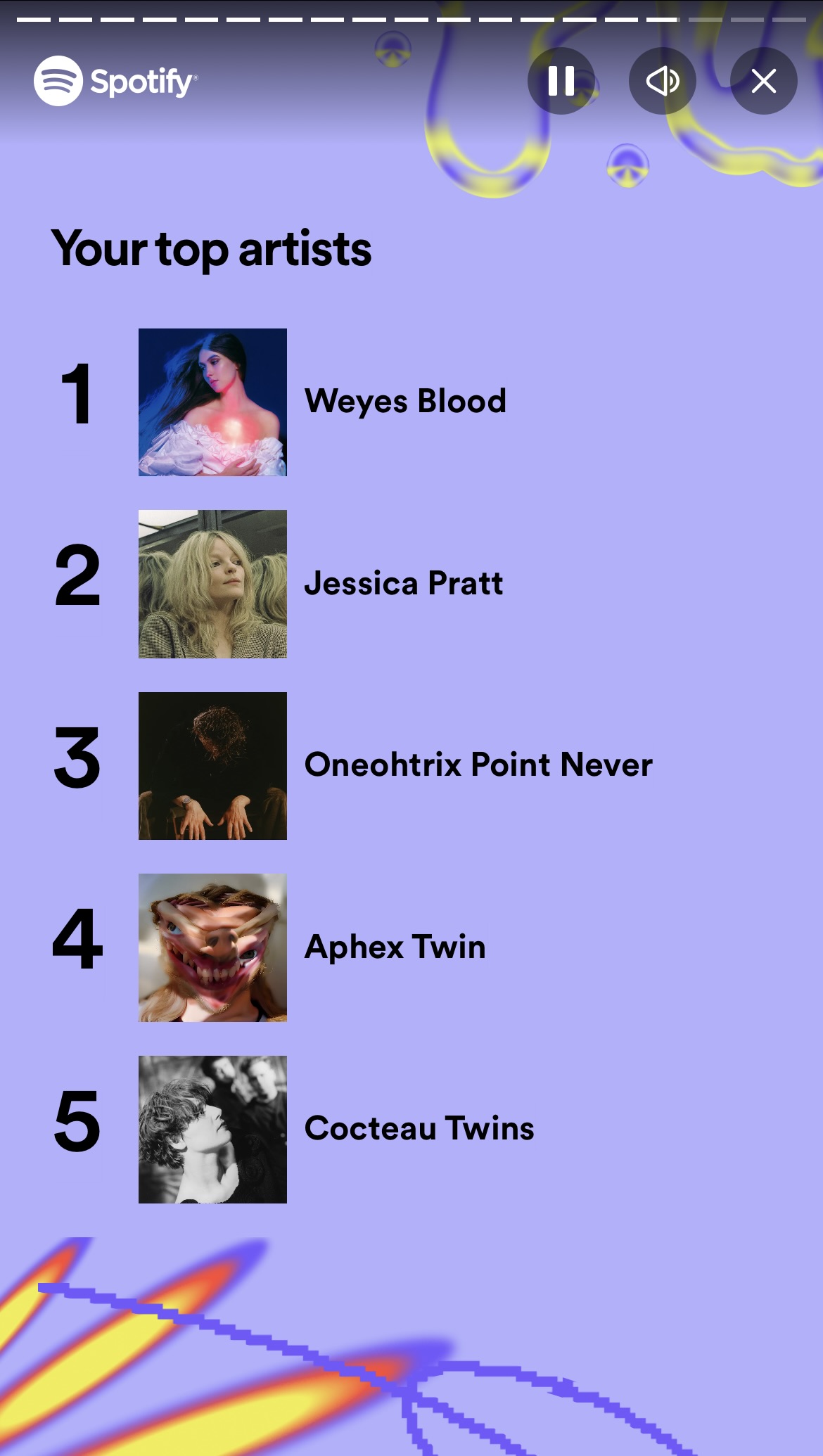

사람들은 내가 맨날 데스 그립스, 에이펙스 트윈 같이 빡세거나 스티브 라이히처럼 고학력스러운 노래만 듣는 줄 하는데 위의 5곡이 올해 가장 많은 들은 곡이다.

난 말랑말랑하다구요~~

Take My Hand - The High Llamas

난 근데 정말 말랑말랑한 걸 좋아한다. 이런거.

Close To You - Jazzyfact

좀 긴 글이 될 것 같은데 앞의 스트록스 글과 비슷한 글을 하나 더 써보고자 한다.

예전에는 힙합을 그렇게 자주 듣지 않았다. 초등학교 중학교 시절에 에미넴, 제이지, 나스 등등을 좀 듣기는 했으나 그게 전부였다. 20대 초에 우연히 ATCQ, Digable Planets, Common 등등의 재즈힙합을 통해 힙합을 듣기 시작했다.

학부 시절 빈지노가 엄청난 인기였다. 다들 대학 축제에서 헤엄헤엄할 때 나도 꽤나 즐겨들었는데 그렇게 좋아하지는 않았던 거 같다. 그러다가 우연히 Jazzyfact 듣게 됐는데 이 곡이 특히 좋았다. 첫부분부터 계속 반복되는 ‘Close to you, Heaven in your eyes’ 목소리가 친숙하지 않은가? 에이미 와인하우스이다.

Moody’s Mood For Love - Amy Winehouse

The Girl From Ipanema - Amy Winehouse

요즘은 WhoSampled 같은 사이트에서 샘플링 원곡을 쉽게 찾을 수 있지만 위의 Close to you의 에이미 와인하우스의 목소리는 찾을 필요조차 없다. 누가 들어도 에이미 와인하우스이다.

에이미 와인하우스를 진짜 좋아했는데 특히 이 두 곡을 정말 좋아했다. 그녀의 오리지널 곡들이 당연 좋은건 사실이지만 그녀가 재즈 스탠다드를 자기 식대로 부를 때 그녀의 멋짐이 정말 잘 느껴진다고 생각한다.

예전에도 한번 쓴 적이 있지만 대부분의 커버 곡들은 그렇게 좋지가 않다. 음악은 자기가 태어난 고향이 있다. 단지 엘비스 프레슬리의 멤피스!와 같은 류의 이야기가 아니다. 음악은 자기표현이며 아티스트의 총체를 기반으로 자기표현이 이루어진다. 고향은 창작자의 모든 것이라고 퉁칠 수 있겠다. 커버곡의 문제는 여기서 나온다. 분명 원곡의 모든 요소는 창작자의 전부가 깃들어있는데 그걸 다른 아티스트가 표현해버리면 자기 표현이 없는 곡이 되어버린다. 대부분의 경우 두가지 이유이다. 원곡을 너무 사랑하기에 원곡의 요소를 해치지 않고 팬심으로 노래하거나, 사람의 자기 표현이 깃들기는 하지만 원곡을 완전히 해체하고 장착하지 못해 엉성하거나. 재즈의 경우 그 포맷이 즉흥성을 담고 있기에 입장이 낫다.

Girl From Ipanema를 떠올리면 누구의 곡이 떠오르는가? 아마 90% 이상의 사람들은 Astrud Gilberto가 부른 곡을 떠올릴 것이다. 그리고? 뭐 프랭크 시나트라부터 조빔 등이 떠오르겠지만 난 Astrud Gilberto 밖에 안 떠오른다. 이게 너무 멋진 곡이고 엘리베이터 곡으로 너무나 대중적으로 알려지니까 어째 재즈가 즉흥성을 담지 못하게 되버린거다. (사실 이거에 대해서도 말이 많다. 보사노바 자체가 White 와싱 됐다느니 재즈가 아니다니 하는 그런 이야기,,,). 그런데 에이미 와인하우스가 부른 것을 들어보면 감탄이 절로 나온다. 그 스탠다드를 완전히 난도질한다. 목소리가 감미롭다고는 하지만 이 노래를 들을 때마다 이 도전성, 공격성이 온전히 느껴진다. 그녀는 알레한드로 호도로스키가 말했듯이 원작을 XX하여 자기의 아이를 가진 것이다. 물론 사랑으로. (이런 표현 써도 되는걸까,,,)

Moody’s Mood For Love는 꽤나 스탠다드에 충실하기에 이파네마랑 다르다. 하지만 그녀의 느낌대로 곡을 불렀고 분명 스탠다드스럽지만 그 결과는 온전한 에이미 와인하우스 것이다. 그녀의 자기표현은 모든 것을 삼켜버리린다. 그녀의 강력한 자기표현을 온전히 느낄 수 있기에 그녀의 재즈 스탠다드가 좋다.

다시 말하지만 재지팩트의 Close to you는 누가 들어도 에이미 와인하우스의 목소리다.

I’m in the Mood for Love - Julie London

I’m in the Mood for Love - Bryan Ferry

재즈를 약간 들어봤다면 Moody’s mood for love가 매우 친숙한 곡이라는 것을 알 수 있다. 유명한 I’m in the mood for love의 또다른 버전이다.

여기선 내가 좋아하는 두 버전을 적어놓는다.

I’m in the Mood for Love - James Moody

그럼 왜 Moody's mood for love가 됐을까? 그 시작은 50년대에 제임스 무디가 연주한 이 곡의 솔로가 아름다웠기에 모두가 그 솔로의 멜로디를 쓰기 시작했고 어느새 무디의 무드가 되어버린거다. 모두가 그의 자기표현에 경의를 표한거다.Moody’s Mood For Love - Quincy Jones

George Benson - Moody’s Mood

Moody’s Mood For Love를 말하는데 퀸시 존스의 곡을 빼놓을 수 있는가?

이 곡에서 다음 가사가 정말 잘 들린다.

‘Music all around me, crazy music, music that keeps calling me so’

조지 벤슨이 워낙 유명하지만 난 퀸시의 곡이 더 좋다. (물론 벤슨도 좋다)

A Tribe Called Jazzyfact - Jazzyfact

어째 close to you에서 시작한 정신 없는 여정을 잘 따라오고 있는가? 아직 안 끝났다.

이 곡은 같은 앨범의 오프닝이다. 그 이름이 매우 친숙하지 않은가?

Jazz (We’ve Got) - A Tribe Called Quest

당연하게도 ATCQ의 이름을 그대로 가져온 것이다. ATCQ는 말 그대로 Got the Jazz 했다. 그들은 어릴 적부터 들어온 선배들의 사운드를 너무나 사랑했고 그 사운드, 그 정신을 그대로 이어서 자기들의 노래를 만들었다. 그들만의 방식대로, 그들만의 영토에서.

재지팩트도 마찬가지이다. 시미 트와이스와 빈지노는 자기들의 사랑을 자신들의 영토에서 표현해낸 것이다. 그리고 그들은 ATCQ와 마찬가지로 자신들의 경의를 표하고 싶었기에 첫 곡의 이름이 A Tribe Called Jazzyfact인 것이다.

Planet Rock - Afrika Bambaataa

이야기는 끝나지 않는다. ATCQ의 패션 스타일을 보면 가장 눈에 띄는게 그 화려한 아프리칸 패턴이다. 이게 Zulu Nation이랑 이어지는데 긴 이야기를 짧게 해보자.

1970년대 뉴욕 흑인이 살던 브롱스, 브룩클린은 방화, 강간, 마약, 절도 등의 범죄가 끊임없이 일어나느 산지옥이었는데 그 당시 갱스터 수장 중 하나였던 아프리카 밤바타는 더나은 세상을 꿈꾼다. 그는 아프리카의 줄루 족에 대한 영화를 보고, 또 직접 아프리카에 다녀오면서 자신들의 커뮤니티에 사랑과 평화가 깃들어야한다고 믿게 되었다. 그는 인근 갱 수장들을 모아서 이야기한다. 우리 평화와 사랑합시다. 그리고 음악으로 그것을 표현합시다! 그때 결성된 공동체가 줄루네이션이다.

80년대 말 웨스트 코스트 힙합은 갱스터, 범죄, 마약 등의 이야기를 담아왔는데 90년대에 들어서 등장한 ATCQ는 줄루 네이션을 정신을 그대로 이어받아 사랑과 평화가 가득한 곡들을 부른다.

Riot in Lagos - Ryuichi Sakamoto

류이치 사카모토가 나오는거 보니까 이야기가 끝났다보다 싶겠지만 아니다. 이게 마지막이다.

웬 류이치 사카모토냐고 하면 그 또한 줄루 네이션의 멤버이다. 사실 잘 어울리지 않은가? 류이치 사카모토, 사랑과 평화.

사실 그게 전부는 아니다. 알다시피 류이치는 YMO 활동을 하면서 새로운 일렉트로닉이라는 장르를 세상에 알렸다. 신스, 드럼머신, 게임음악, 브레이크 비트 이 모든 것들은 당대의 많은 아티스트에게 영향을 줬으며 마이클 잭슨의 YMO의 Behind the Mask의 커버 곡을 Thriller 앨범에 실으려고 했다.(참고로 Thriller 앨범의 프로듀서는 퀸시 존스다). Afrika Baambaataa 또한 류이치 사카모토의 곡들에 큰 감동을 얻었고 공연히 힙합의 시작은 YMO라고 떠들고 다녔다. 그 관계가 여기까지 이어지는 것이다.

대충 알겠지만 이 이야기는 끝이 없다. 원한다면 어떤 방향으로 이어갈 수도 있다. Aphex Twin으로 갈 수도 있고 켄드릭 라마로 갈 수도 있다. 원한다면 나중에 차차 풀어가면 될 일이다.

중요한 건 음악은 자기표현이며 자기의 영토에서 나온다는 것이다. 그리고 그 영토의 어릴 적, 우리 시대에 들었던 음악이다. 어릴 적부터 듣고 자라면서 그 음악에 깃든 예술가의 정신을 이어받고 창조성을 열망한다. 그리고 그 의식, 의지는 모든 음악에 깃들고 영원히 이어진다. 이게 재지팩트에서 류이치 사카모토까지 이어지는 음악의 정신이다.

그리고 이게 내가 곧 죽어도 내 아프리칸 패턴 바지를 좋아하는 이유이다. 이 바지를 입을 때 난 이 모든 것들을 떠올리며 마음 속으로 경의를 표한다.

Tales From the Trash Stratum - Oneohtrix Point Never, Elizabeth Fraser

어머 OPN과 Elizabeth Fraser라니??????? 누군지 모른다고 Cocteau Twins의 그녀다.